| 二人の息子 1961年 監督:千葉泰樹 主演:宝田明 加山雄三 藤原釜足 |

|

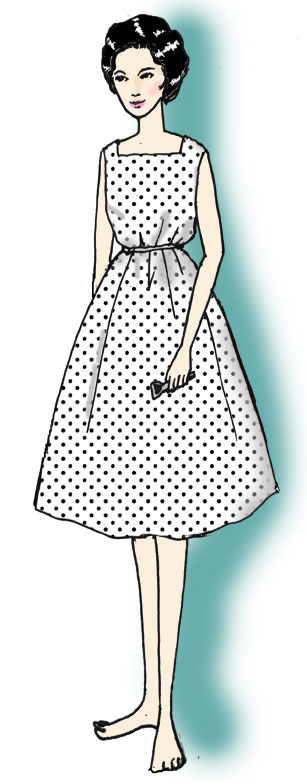

「人並みの生活」を象徴する 水玉のワンピース (物語) 健介(宝田明)は一流企業に勤める営業マン。妻葉子(白川由美)と幼い娘と海辺の団地に暮らしている。一方、実家の父赤木信一郎(藤原釜足)は、裁判所の臨時雇い。上司とのトラブルがもとで突然退職してしまう。借家住まいの一家はとたんに貧窮。しかし、長男である健介は家への経済支援を拒否。そこで父と同居する次男正二(加山雄三)は一家の家計のため、タクシー会社をやめ白タクを開業することにしたが・・。 「明るく楽しい」東宝映画にも、こんなヘビーな一作があるかと思うような、胸に重くズシリとのしかかる映画である。さすがは松山善三脚本、ほぼ全編、これでもかというぐらい「金」の話が重なり、中盤からはたたみかけるかのような不幸の連続。貧乏であるがためのみじめなエピソードてんこもり。いや、しかしだ。全編通して観ていく中で、生活とは?家族とは?仕事とは?金とは?と問いかけられていく。当然、答えは簡単なものではない。ただただ考えされられる。この不況続きの先の見えない今の時代には、一層シビアに感じられる。しかし、ラストは、ほのかな光をともしてくれる。名手千葉泰樹監督の手腕が光る「大人のための映画」である。 まず、いえるのが家族設定のうまさ。昔小学校の校長までのぼりつめた藤原釜足、長男の宝田明はそのため、大学までいくことができた。しかしその後、他人の負債をかぶって一家は没落、次男の加山雄三、長女の藤山陽子は貧乏ぐらしを余儀なくされ、大学にもいかせてもらえず、それぞれタクシー運転手、エレベーターガールに。兄弟間での生活の格差がうまく設定されている。 それとストーリー展開の中で「金」や「モノ」にまつわるモチーフを生かしているのがいかにもうまい。たとえば「たばこ」。藤原釜足が足もとにある捨てられたたばこをじっと見たり、加山雄三の台詞の中で「客の残したたばこを隠れて吸っている」という・・。なんともいじましい・・。あとで望月優子がたばこを買うシーンがあるが、具体的な金額が台詞に出される。しかもご丁寧にマッチまでも。その他借金の金額、月ごとの援助額、もう金額だらけ。貧乏を描いたら一流の成瀬巳喜男もビックリである。 そして「卵」のモチーフつなぎもスゴイ痛ましい。たまたま加山が白タクの運転中にひき殺した鶏を材料に、一家で鶏鍋にするのだが、父の藤原釜足が「卵があるといいのに」とふともらす。貴重な卵は一家の養い手である加山のために母の望月優子がとっておきにしてあるのだが、その1個の卵を親子で譲り合いをしているうちに卵がつぶれてしまう。これがもとで一家は喧嘩となり暗澹たる空気が流れる。「生活力のない親は親ではないのか」とつぶやく藤原(この台詞のつらいことよ)。そこから一転、次のカットで白川由美が団地の台所でホットケーキを焼くために卵を惜しげもなく連続して3個もボールに割り入れるシーンに。いやあ、この嫌がらせのようなカットつなぎ。さすがは千葉泰樹なのである。 ラスト近く、職のみつからない父藤原はある決心をする。小学校の庭で「おしくらまんじゅう」を目にして。これまたシビアなエピソード。いやはや、生きるとは、生活するとは、果てしのない競争なのだ。 キャラクター配置の隅々までも心が配られていると思うのが、ふつうでいけば憎まれ役となりそうな白川由美の立ち位置。バーのホステスから妻となり、苦労してやっと人並みの生活を手に入れ、今の生活を守りたいと願う彼女の立場を、けして否定することはない。彼女がつぶやく「女は毎日の生活が一番大事なのよ。」というセリフは彼女の立場を言い表している。そういう意味でもとても「大人の視線」を持つ映画なのである。 |

団地の奥様である白川由美は、黒の水玉のワンピース。夏らしい涼しげなノースリーブ。冒頭、幼い娘の服も同じ柄のワンピースで出てくるので、おそらく自分でミシンで裁縫したものでしょう。 団地の奥様である白川由美は、黒の水玉のワンピース。夏らしい涼しげなノースリーブ。冒頭、幼い娘の服も同じ柄のワンピースで出てくるので、おそらく自分でミシンで裁縫したものでしょう。バーのホステスあがりでありながら、華美に流れることなく、でも質素というわけでもなく、どことなく洗練されたセンスのよさが漂う。限られたお金の中で、人並みの生活の幸せを味わっている感じがする。 そして彼女、団地から外に出るシーンはいっさいないのです。このワンピースを着ているときも家でははだしだったので、はだしのまま描いてみました。 |

|

|

| エレベーターガールから秘書課のタイピストにのしあがった藤山陽子の、ブルーグリーンのツーピース。彼女の上昇志向の象徴のような服、襟なし、隠しボタンの七分袖のジャケットが、いかにも先端のB.Gぽくてかっこいい。こういうきれいな色の生地は、近代的なオフィスビルに似合う気がする。 | |

トップへ戻る |

|